Les différentes scènes de la Passion du Christ ont été représentées soit séparément, soit sous forme de cycle. Nous en donnons quelques exemples.

***

Le rôle de l'Église dans la diffusion des œuvres d’art représentant les souffrances du Christ est essentiel. Ces représentations permettent en effet de prendre conscience des souffrances endurées par le Christ pour notre salut, de donner sens à la souffrance, qui, comme le dit le saint pape Jean-Paul II,

« hors de l’Évangile, nous écrase ».

Les sources

Les sources de la représentation de la Passion appartiennent au Nouveau Testament.

La Passion du Christ est rapportée par les trois évangiles synoptiques de saint Matthieu, saint Marc et saint Luc et dans celui de saint Jean. Les quatre évangélistes fournissent des précisions de lieux, de dialogues, de scénarios.

On trouve également mention de certains épisodes de la Passion dans les Actes des Apôtres et dans l’Épître aux Romains.

Le cycle de la Passion débute par l’entrée de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21, 1-11 ; Marc 11, 1-10; Luc 19, 29-40 : Jean 12, 12-19) et se poursuit par la Cène (Matthieu 26, 21-25 ; Marc 14, 18 ; Luc 22, 21 ; Jean 13, 21) ; le Lavement des pieds des disciples (Jean 13, 2-11) ; la trahison de Judas (Matthieu 26, 3-5 ; Marc 14, 1-2 ; Luc 22; 2-6) ; la Prière de Jésus au Jardin des Oliviers (appelé également agonie à Gethsémani, Matthieu 26, 30, 36-46 ; Marc 14, 26-32-41; Luc 22, 30-46; Jean 18, 1) ; l'Arrestation de Jésus (Matthieu 26, 47-56; Marc 14, 43-52 ; Luc 22, 47-53 ; Jean 18, 2-11) ; le Jugement d’Anne (Jean 18, 13-22) puis de Caïphe (Matthieu 26, 69-75 ; Marc 14, 66-72 ; Luc 22, 55-62 ; Jean 18, 17, 25-27) ; la Dérision de Jésus (Matthieu 26, 67; Marc 14, 65 ; Luc 22, 63) ; le Reniement de Pierre (Matthieu 26, 69-75 ; Marc 14, 66-72 ; Luc 22, 55-62 ; Jean 18, 17,25-27) ; le Jugement de Pilate (Matthieu 27, 1-2 ; Marc 15, 2-15; Luc 23, 1-6 ; Jean 28-38) ; le Jugement d'Hérode (Luc 23, 8-12) ; la Flagellation (Matthieu 27, 26 ; Marc 15, 15 ; Jean 19, 1) ; le couronnement d’épines (Matthieu 27, 27-31; Marc 15, 16-20 ; Jean 19, 2-3) ; l’Ecce Homo (Jean 19, 4-8) ; Pilate se lave les mains (Matthieu 27, 11-26) ; les remords et le suicide de Judas (Matthieu 27, 3-5 ; Actes des Apôtres 1, 18) ; la Montée de Jésus au Calvaire (Matthieu 27, 32-33 ; Marc 15, 21-22; Luc 23, 26 ; Jean 19, 17) ; le Crucifiement[1] (Matthieu 27, 3; Marc 14, 24; Luc 23, 33 ; Jean 19, 18) ; la Crucifixion (Matthieu 27, 48-50 ; Marc 15, 33-39; Luc 23, 44-47 ; Jean 19, 28-30 ; la Descente de croix (Matthieu 27, 57-61; Marc 15, 42-47; Luc 23, 50-55 ; Jean 19, 38-42) ; la Déploration sur le corps du Christ mort (Matthieu 27, 57-61 ; Marc 15, 42-47 ; Luc 23, 50-55 ; Jean 19, 38-42) ; la Mise au tombeau (Matthieu 27, 57-61 ; Marc 15, 42-47 ; Luc 23, 50-55 ; Jean 19, 38-42) ; la Descente aux Limbes (Matthieu 22, 40; Épître aux Romains 10, 7) et la Résurrection du Christ (Matthieu 28, 1-8; Marc 16, 1-8; Luc 24, 1-10) ; les Apparitions du Christ (Matthieu 28, 9-10 ; Marc 16, 9-12 ; Luc 24, 13-35 ; Jean 20, 15-29) ; l'Ascension (Matthieu 28, 16-20 ; Marc 16, 19 ; Luc 24, 51 ; Les Actes des Apôtres 1, 9-12) et la Pentecôte (Actes des Apôtres 2, 1-41) clôturent ce cycle.

Le cycle de la Passion dans l’art: quelques exemples

« C’est à partir du XIIIe siècle en France que ces deux cycles de la vie du Christ se développent : l'Enfance et la passion-résurrection »[2].

Les artistes qui ont représenté le cycle de la Passion ont effectué un choix parmi tous ces événements. L’exemple de la Passion de Turin de Memling, qui date de 1470 environ (voir ci-dessus) est significatif : sont en effet représentés dans une scène unique, les diverses phases de la Passion du Christ, sa résurrection et ses apparitions à Marie Madeleine, aux pèlerins d’Emmaüs et aux apôtres pêchant dans le lac de Galilée.

Chapelle Notre-Dame-des-Fontaines de La Brigue.l’Entrée à Jérusalem, La Cène, le Lavement des pieds des disciples, et au registre inférieur Jésus devant Caïphe, Flagellation, Reniement de Pierre. MOSSOT, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Les fresques et les mosaïques des églises ont également permis une approche narrative de la Passion et de la Résurrection : en France, on peut citer par exemple la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines de La Brigue (Alpes Maritimes), qui contient un ensemble exceptionnel de fresques, peintes par Giovanni Canavesio et Giovanni Baleison à la fin du XVe siècle[3]. En Italie, les fresques de la chapelle des Scrovegni à Padoue, peintes par Giotto au XIVe siècle, représentent à la fois des scènes d el’enfance du Christ et de sa Passion.

Les chemins de croix, inspirés des 14 stations inspirées de la via dolorosa de Jérusalem, et la représentation des mystères douloureux du Rosaire appartiennent également à ces représentations cycliques.

Les scènes de la Passion, traitées séparément

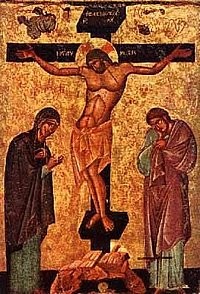

Les scènes de la Passion, détachées du cycle narratif, sont innombrables. En ce qui concerne la Crucifixion, les représentations sont plus ou moins réalistes –voire blasphématoires- et plus ou moins symboliques. Elles ont évolué selon les époques et les critères esthétiques, mais aussi selon la spiritualité propre des artistes. Ainsi, par exemple, la Crucifixion est parfois traitée dans un décor, avec de nombreux personnages (les larrons en croix, et, au pied de la croix, les saintes Maries, dont Marie-Madeleine, d'autres membres de la famille sainte (sainte Anne), l'apôtre saint Jean, le soldat, devenu saint Longin, qui a transpercé le flanc du Christ de sa lance, etc. ou au contraire seulement avec Marie (généralement à la droite du Christ) et saint Jean, dans un décor réduit à sa plus simple expression.

Comme le dit Françoise Breynaert,

« Les artistes occidentaux ont exploré le visage du Christ, ils ont aussi suggéré son lien avec Dieu le Père (Trône de grâce), ou encore, ils ont mis la crucifixion en lien direct avec la Résurrection (Cf. Isenheim).

Les artistes Orientaux ont tenté de rassembler tout le mystère à travers une iconographie précise plus codifiée.

Icône du crucifiement, Ohrid, XIIIe siècle.

La Vierge Marie

La Vierge Marie est au pied de la Croix, mère innocente de Jésus innocent, Nouvelle Ève qui accueille la générosité absolue du Dieu fait homme. »

Désormais, comme le dit le père Marie Eugène,

« Venant au monde, Jésus portait les reflets de la beauté de la Vierge sur son front, sa limpidité, la pureté de son regard, et voici que maintenant la Vierge s'est chargée de la beauté du Christ Rédempteur ».

Les représentations théâtrales et musicales

La Passion du Christ est donc rapidement devenue une forme théâtrale à part entière, s’inscrivant dans le genre médiéval du « mystère ». Elle a été jouée dès le XIVe siècle sur les parvis des cathédrales, et à Paris, dans le quartier de Ménilmontant, elle est représentée chaque année depuis 1932 par les habitants du quartier et quelques professionnels.

La Passion du Christ a également été mise en musique et intégrée dans la liturgie, la plus célèbre étant celle de Bach (Passion selon saint Jean et Passion selon saint Matthieu). Dans cette tradition, Arvo Pärt a composé une version selon st Jean, en 1982.

[1] Le crucifiement est la mise en croix du Christ.

[2] Cf Jean-Claude Marcadé. « Les représentations du Christ dans l'art », In : Encyclopaedia Universalis.

[3] Le cycle de la Passion occupe les deux murs latéraux et présente 25 tableaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à la descente du Christ aux Enfers.

***

Pour en savoir plus

-sur l’icône du crucifiement, Ohrid (XIIIe siècle, Ohrid), dans l’Encyclopédie mariale

-sur l’icône de la crucifixion (XIVe siècle, Ohrid), dans l’Encyclopédie mariale

-sur la Crucifixion dans l’art roman, dans l’Encyclopédie mariale

-sur Giotto : Portement de croix, dans l’Encyclopédie mariale

-sur Jean Memling (Hans Memlinc) Crucifixion et Pietà, dans l’Encyclopédie mariale

-sur Altdorfer : La Crucifixion (1526), dans l’Encyclopédie mariale

-sur le retable d’Issenheim (1516) par M. Grunewald, dans l’Encyclopédie mariale

-sur le Trône de Grâce, dans l’Encyclopédie mariale

-sur entendre un extrait de la Passion selon saint Jean de Bach, en ligne (youtube)

-sur Marie au pied de la croix, dans l’Encyclopédie mariale